So bizarr es erscheinen mag, Unterforderte und Überforderte reagieren oft recht ähnlich. Sie sind unzufrieden, frustriert und müde. Doch wie kommt das? Die Erklärung ist simpel: Langeweile und Unterforderung führen zu einer Anpassung an das tiefe Tempo. Man ist sprichwörtlich müde vom Nichtstun und frustriert. Hingegen ist eine zu hohe Geschwindigkeit oftmals Ursache von hastigen Entscheidungen und unzureichender Problemlösung. Dies endet dann ebenfalls in Frustration über schlechte Ergebnisse und senkt natürlich das Selbstwertgefühl.

Scheitern ist nie angenehm. Besser ist es, der richtigen Geschwindigkeit oder Arbeitsbelastung ausgesetzt zu sein.

So kann Kreativität ausgelebt, Probleme nachhaltig gelöst und Fortschritte erzielt werden. Das mag trivial klingen, wir alle wissen aber, dass die stressigen Situationen leider unseren Alltag häufig dominieren. Doch warum? Wer trägt die Verantwortung für diese unausgeglichene Situation? Wir selbst oder doch externe Faktoren? Die Antworten darauf sind vielschichtig. Offensichtlich wählen wir unser Stresslevel nicht immer selbst. Gerne möchte ich einige Herausforderungen beleuchten, die gerade in unserer Branche immer wieder zu Überforderung führen.

1. Überbordende Regulierung

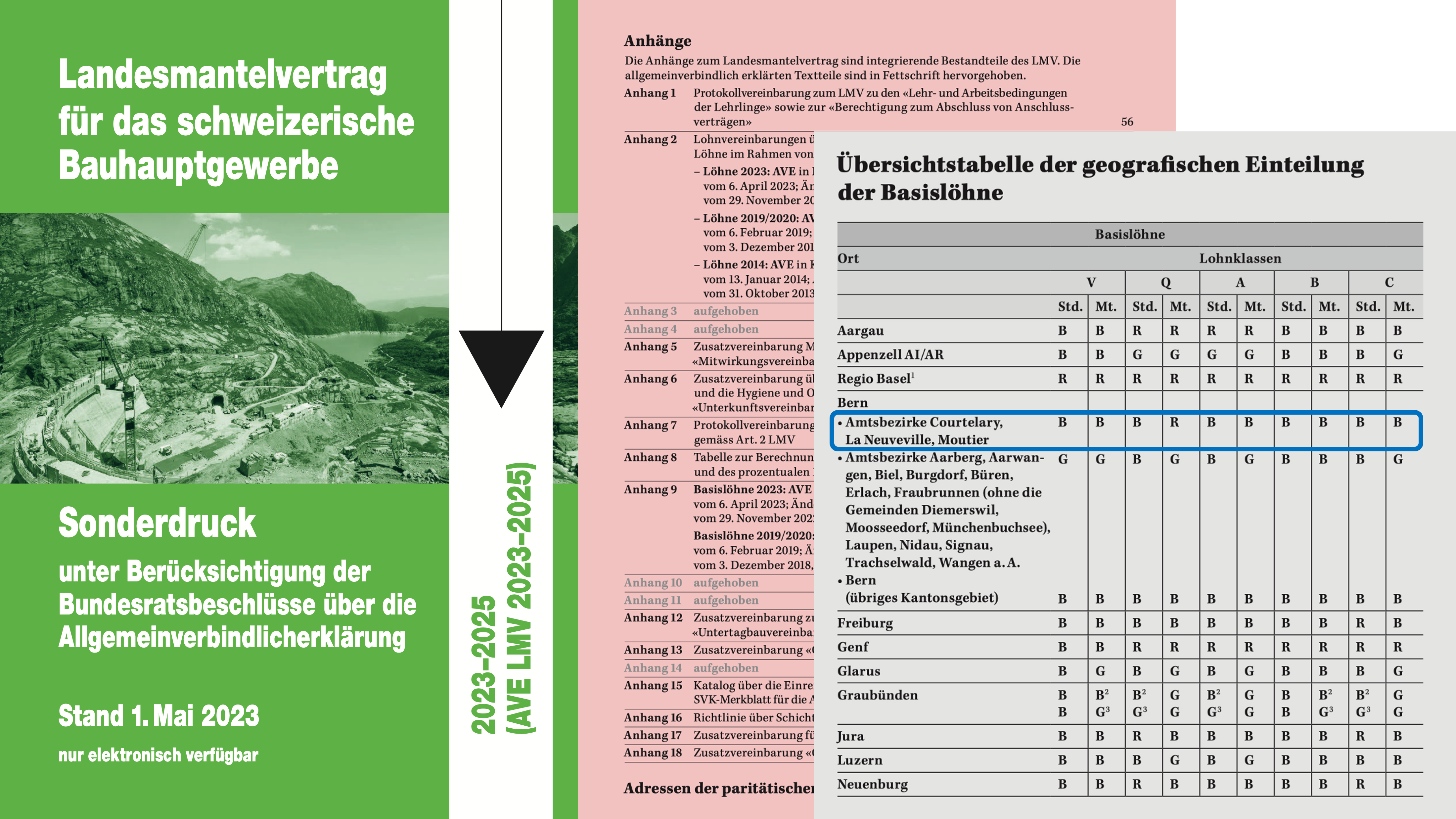

Bisher hat mir noch niemand darüber berichtet, er oder sie sei mit den Regulierungen im Landesmantelvertrag (LMV) und bei den weiteren Bestimmungen in den Gesamtarbeitsverträgen unterfordert. Nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Diese umfassenden Vertragswerke sind sicher wertvoll und ergänzen das ohnehin schon gut ausgestattete Arbeitsrecht in der Schweiz. Mit seinen 18 Anhängen hat der LMV jedoch einen Umfang erreicht, der viele Firmen in der Umsetzung überfordert. Immerhin wurden einige dieser Anhänge wieder aufgehoben – ein Silberstreifen am Horizont. Ein Beispiel: Wer kann auswendig sagen, welche Farbcodierung bei der geografischen Einteilung der Basislöhne in Bezug auf den Monatslohn bei gelernten Bau-Facharbeitern oder bei Bau-Facharbeitern in der Gemeinde Courtelary gelten? Keine Angst, das kann wohl niemand. Abhilfe schafft auf Seite 112 des LMV die sehr übersichtliche und leicht verständliche «Übersichtstabelle der geografischen Einteilung der Basislöhne».

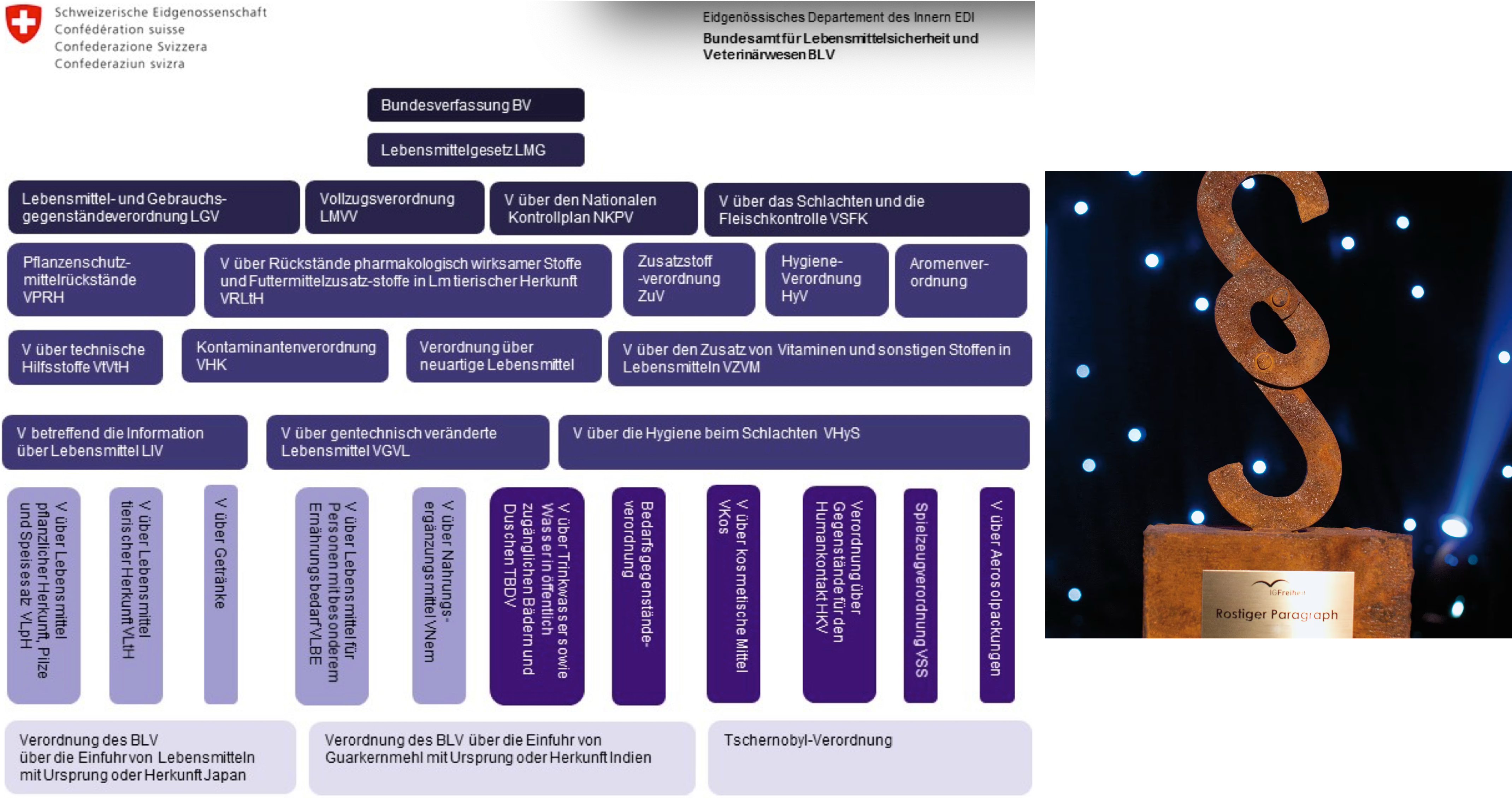

Dass es noch schlimmer geht, hat die Regulierung der Lebensmittelbranche vor einigen Jahren bewiesen. An dieser Stelle eine Schätzfrage: Wie viele Seiten Verordnungstext wurden bei der Revision des Verordnungsrechts zum neuen Lebensmittelgesetz niedergeschrieben? A: 300 Seiten, B: 400 Seiten oder C: 2000 Seiten? Die Antwort darauf ist erschreckend: Das Projekt «Largo» umfasste tatsächlich fast 2000 Seiten Verordnungstext in zig Verordnungen und wurde von vielen Vernehmlassungsteilnehmern als Inbegriff der Bürokratie oder schlicht als Bürokratiemonster abgekanzelt. Völlig zu Recht erhielt dieses Verordnungspaket 2016 den rostigen Paragraphen für das «dümmste, unnötigste Gesetz».

Das wirksamste Gegenmittel bei überbordender Bürokratie und diesbezüglicher Überforderung wäre ja einfach: Reduzieren, klären und allgemein gültige Bestimmungen schaffen. Geradezu grotesk mutet vielerorts die Antwort in Deutschland an:

Gegen unübersichtliche Verwaltungsprozesse und das Dickicht im Gesetzeswald werden neue Stellen geschaffen: Neu gibt es sogenannte «Verwaltungslotsen».

Im rudimentären Stellenbeschrieb, der aus einem Antrag der Grünen im Stadtrat München hervorgeht, ist zu lesen: «Wir wollen mit dem Verwaltungslotsen eine*n ständige*n Ansprechpartner*in für das Handwerk bei der Stadtverwaltung einrichten. Die Person ist gleichzeitig als Berater*in, Mittler*in und Koordinator*in tätig und dient zudem als Schnittstelle für die referatsübergreifende Projektgruppe zum Management des öffentlichen (Straßen-)Raums zum Thema Digitalisierung.» Alles klar? Wann stellt sich der Verwaltungslotse bei Ihnen als Unternehmer in der Schweiz zum ersten Mal vor? Ich hoffe, gar nie! Trösten mag Sie, dass selbst Superhelden gelegentlich mit Bürokratie überfordert sind. Im Band «Asterix erobert Rom» müssen Asterix und Obelix die von Gaius Pupus gestellte Aufgabe lösen: «Eine Formalität verwaltungstechnischer Art, die Ausstellung des Passierscheins A38.» Letztlich bricht im Verwaltungshaus das nackte Chaos aus. Das muss nicht sein. Politik, Verwaltung und Wirtschaft sind in der Schweiz gefordert, dies zu verhindern. Alarmismus und Absicherungsmentalität hüben wie drüben führen geradezu zu langen und unverständlichen Gesetzes- und Vertragstexten. Pragmatismus und eine gesunde Fehlerkultur würden Abhilfe schaffen.

2. Finanzen

Eine dauerhafte Quelle von Überforderung sind knappe Finanzen. Im Unternehmen ist eine strenge finanzielle Führung Alltag. Gesunde Finanzen reduzieren Stress und sorgen dafür, dass in die Zukunft investiert werden kann. Umgekehrt sind knappe Finanzen, fehlende Liquidität und Rentabilität Treiber von (zu) knappen Ressourcen, welche sich sicher nicht positiv auf das Betriebsklima auswirken. Derzeit muss diese Erfahrung sogar der Bund machen. Die Einhaltung der strikten Schuldenbremse wird dazu führen, dass einige Projekte zurückgestellt werden und das Wachstum in der Verwaltung so nicht weitergehen kann. Das Parlament erweist sich derzeit als relativ unfähig, mit dieser Stresssituation umzugehen. Politisch süffige Gelüste auf Kosten der Steuerzahler zu befriedigen, ist einfacher.

Komplex wird die Lösung dann, wenn aufgrund von Veränderungen grosse Defizite drohen.

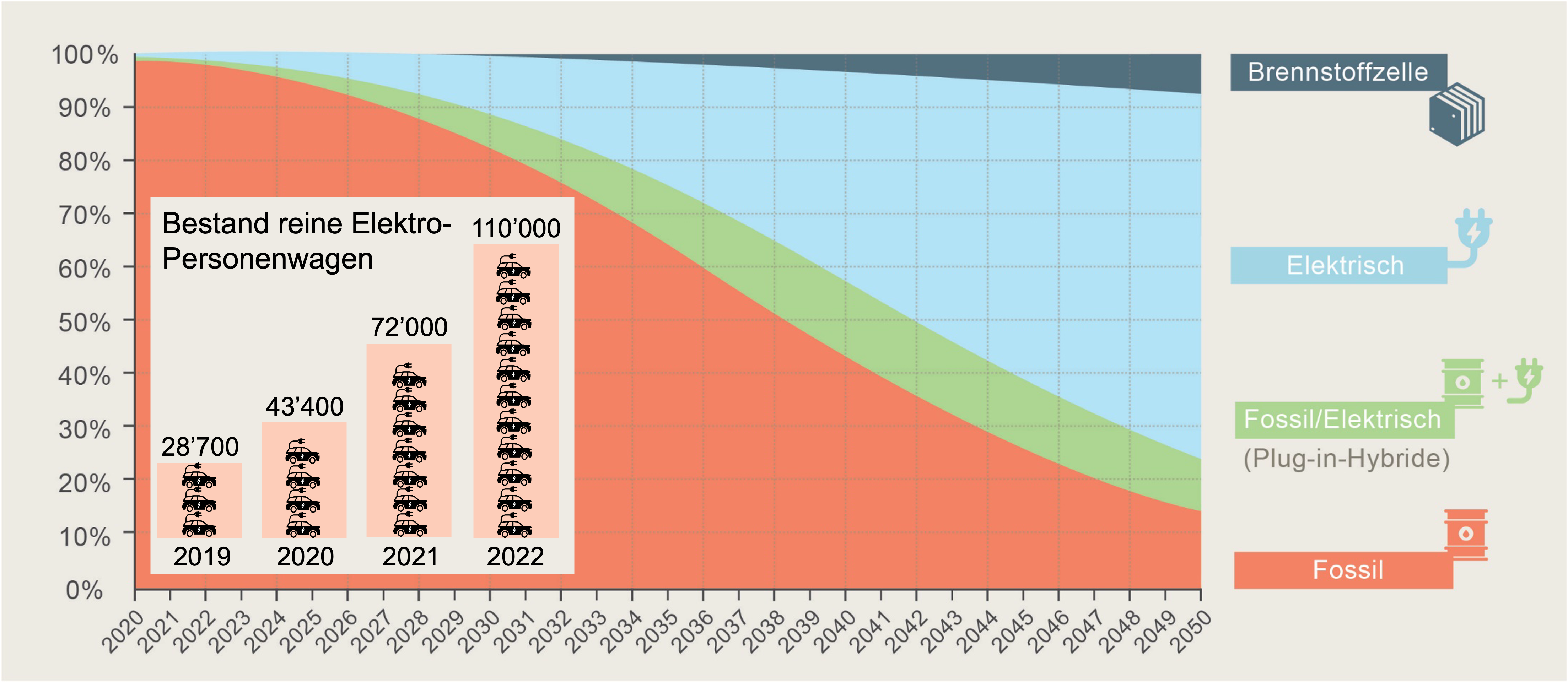

Unsere Branche wird davon massiv betroffen sein. Wie werden zum Bei – spiel die Gelder für die künftigen Infrastrukturprojekte sichergestellt? Die Schweiz kennt mit dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) und dem Bahninfrastrukturfonds (BIF) zwei Instrumente, welche die jeweiligen Infrastrukturen finanzieren. Dadurch, dass beispielsweise die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) oder die Mineralölsteuer als Finanzierungsquellen dienen, entsteht eine Nutzerfinanzierung. Diese fein austarierte Finanzierung ist jedoch nicht nachhaltig gesichert. Aufgrund effizienterer Verbrennungsmotoren und der Umlagerung in die Elektromobilität werden Einnahmen aus der Mineralölsteuer wegfallen. 2022 waren 17,7 Prozent der neu zugelassenen Personenwagen rein elektrisch betrieben. Elektrofahrzeuge sollen sich darum künftig mit einer kilometerabhängigen Abgabe an den Infrastrukturkosten beteiligen.

Wenn diese Problemstellung nicht rasch gelöst werden kann, sinken die Vermögen in den beiden Infrastrukturfonds. Wollen wir also «entspannt» weiterhin Infrastrukturen bauen und unterhalten, sind Lösungen gefragt. Diese werden nicht einfach sein und an der Urne per Volksabstimmung entschieden. Sie, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, werden sicher gefragt sein.

3. Zeitdruck und Personalmangel

Das Motto der letztjährigen Infra-Tagung lautete: «Die Zeit läuft.» Gut in Erinnerung ist Ihnen sicher noch die kurvige und mit Hindernissen gespickte Strasse durch die politischen und administrativen Verfahren. Einsprachen, lokaler Widerstand, Gerichtsverfahren etc. benötigen viel Zeit und führen automatisch dazu, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, statt zu rechnen, zu planen und zu arbeiten, sich mit anderen Dingen beschäftigen müssen.

Wenn ich mich in den Bauunternehmungen herum – höre, entsteht viel Frustration aufgrund von zeitlichen Engpässen und der zunehmenden Administration.

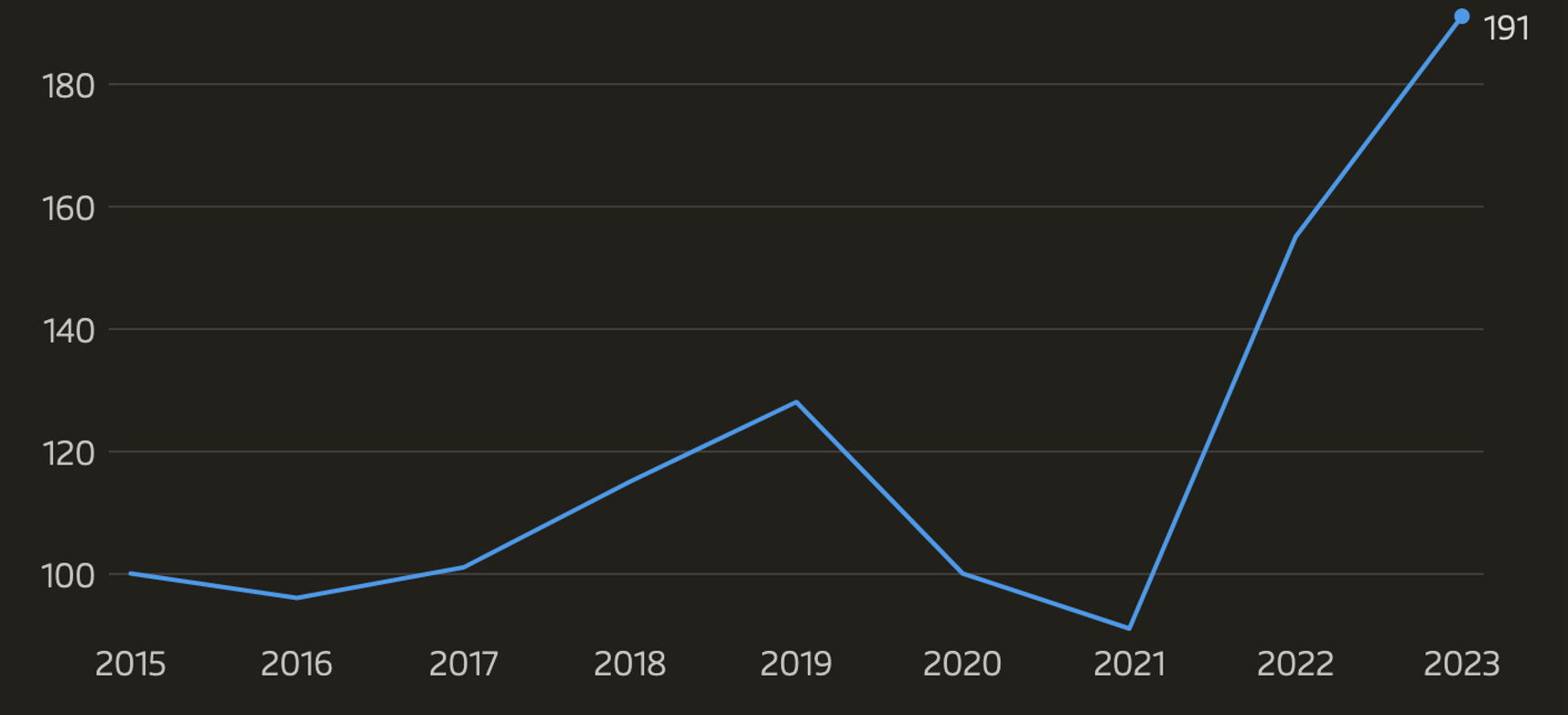

Gerichtliche Streitigkeiten und harte Verhandlungen gehören manchmal dazu, sie sollten aber nicht Überhand nehmen. Das braucht alles Zeit, die wir im Tagesgeschäft so nicht haben. Die Gefahr, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deswegen überfordert sind und ausbrennen, ist zu hoch. Ohnehin ist der Zeitdruck schon hoch genug und die personellen Ressourcen sind überall ein knappes Gut. Wobei wir beim Fachkräftemangel angelangt wären. Die Lage spitzt sich zu. Im «FachkräftemangelIndex», der von der Universität Zürich am 28. November 2023 publiziert wurde, steht: «Trotz einer abnehmenden Wachstumsdynamik aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Abschwächung, ist der Fachkräftemangel um 24 Prozent gestiegen und erreicht somit einen neuen Rekordwert.» Die genannten hauptbetroffenen Branchen sind:

- Gesundheitsberufe

- Softwareentwickler

- Ingenieure

- Bauführer und Poliere

- Polymechaniker und Maschinenmechaniker

Fachkräftemangel-Index mit neuem Rekordwert

Angesichts der zahlreichen geschilderten Herausforderungen fühle ich mich über – fordert, ein Patentrezept anzugeben, wie gegen all diese Problemstellungen vor – gegangen werden kann. Wichtig ist dabei insbesondere, dass alle Beteiligten in jeder Situation einen Beitrag leisten können: Überforderungen abzubauen, ist eine gemeinsame Aufgabe, die jeden Einzelnen und jede Einzelne angeht. Denken wir bei den nächsten Projekten und Sitzungen daran.

Dieser Text wurde für die Infra Tagung 2024 von Infra Suisse verfasst.