Die Schweiz steht vor der Herausforderung, ihre Position in Bezug auf die Verhandlungen mit der Europäischen Union (EU) zu definieren. Dabei stellen sich viele essentielle Fragen: Was will die Schweiz und welchen Mehrwert verspricht man sich von neuen Abkommen? Was ist neu und wo geht es nur darum von der EU ergriffene Sanktionen zu eliminieren?

Wirtschaftliche Beziehungen stärken, politische Freiheiten wahren

Die Schweiz strebt nach neuen Abkommen mit der EU, um den Zugang zu wichtigen Märkten zu sichern. Seit Jahren profitiert die EU stärker von den gegenseitigen wirtschaftlichen Beziehungen als wir. Die Schweiz hat gegenüber der EU eine konstant negative Handelsbilanz (im Jahr 2022: 138 Mrd. CHF Exporte, 161 Mrd. CHF Importe). Wirtschaftliche Beziehung sind zu stärken und gleichzeitig politische Freiheiten zu wahren. Eine zu starke institutionelle Anbindung an die EU ist abzulehnen. Die Schweiz hat bisher keine nennenswerten Probleme in der Beziehung zur EU verursacht. Im Gegenteil wir sind ein Musterschüler: In Bezug auf die Umsetzung der Werte der EU, insbesondere der Maastrichter-Kriterien zur finanziellen Stabilität und Verschuldung, ist die Schweiz ein Vorbild für viele EU-Staaten.

EU schafft überall lose-lose Situationen, gerade bei Horizon Europe und Erasmus+

Ein Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit war das Forschungsprogramm «Horizon 2020». Die EU profitiert massiv von der Exzellenz der Schweizer Hochschulen und der starken Berufsbildung. Bei «Erasmus+» sowie beim aktuellsten Forschungsprogramm «Horizon Europe» hätte die Schweiz viel zu bieten. Allerdings hat die EU uns von der Teilnahme an diesen Programmen komplett ausgeschlossen, was zum Nachteil des gesamten europäischen Bildungs- und Forschungsraumes ist.

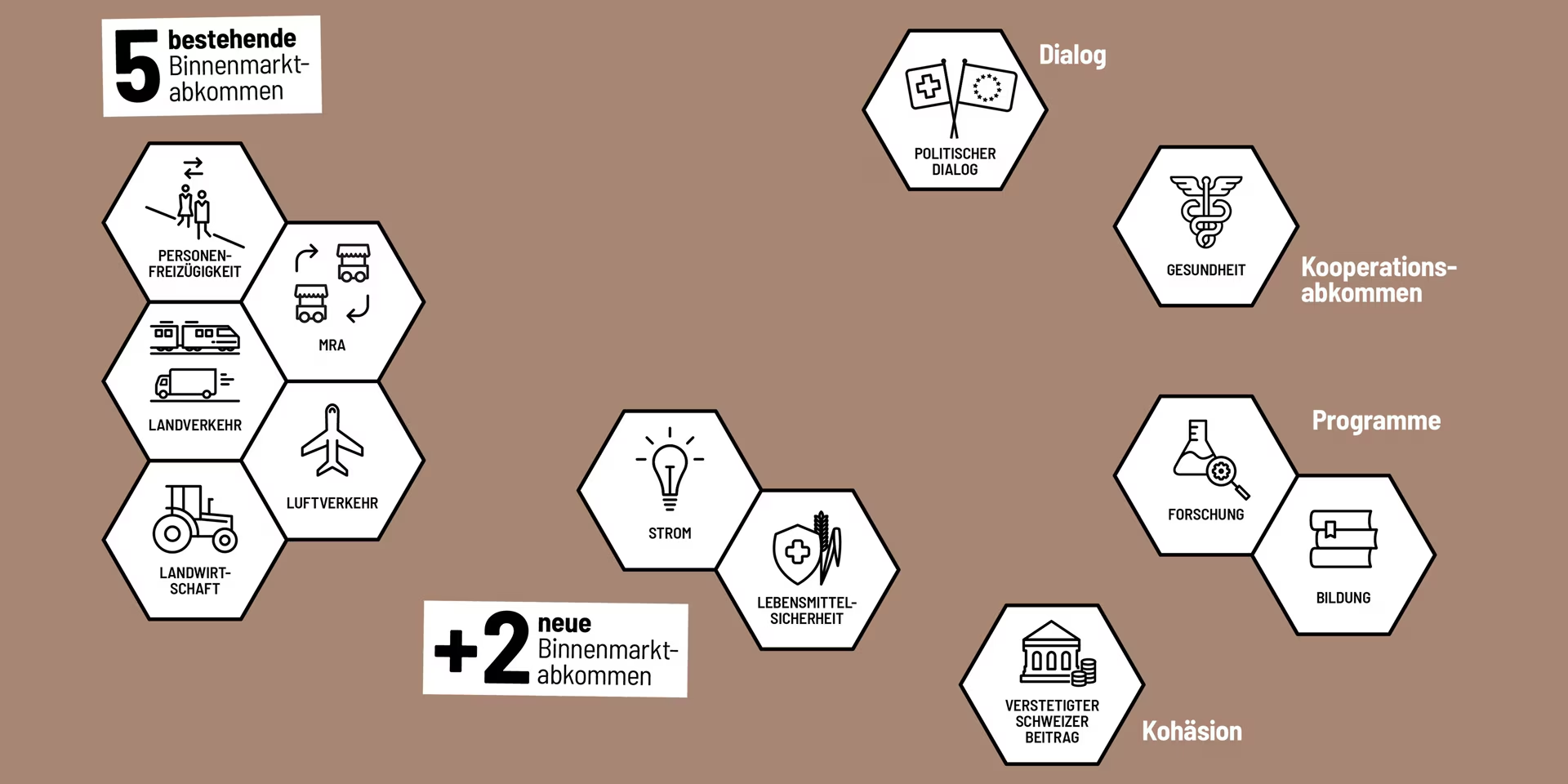

Mit den Ausschlüssen der Schweiz bei der Börsen-Äquivalenz und dem Ausbleiben der Aktualisierungen der Mutual Recognition Agreement (MRA) für Industriegüter, hat die EU klare lose-lose Situationen für beide Seiten geschaffen. Die Beseitigung dieser von der EU verursachten Missstände darf in den Verhandlungen für uns keine Konsequenzen haben und schon gar nicht dazu verleiten unnötige Konzessionen zu machen. Das «Zuschütten» von Differenzen mittels jährlicher Zahlungen von Hunderten von Millionen Franken an die EU, (sog. «Kohäsionszahlungen»), ist keine gute Idee. Diese Gelder versickern häufig und erzielen nur bescheidene Mehrwerte für die EU-Staaten.

Rolle des EU-Gerichts ist zu stark

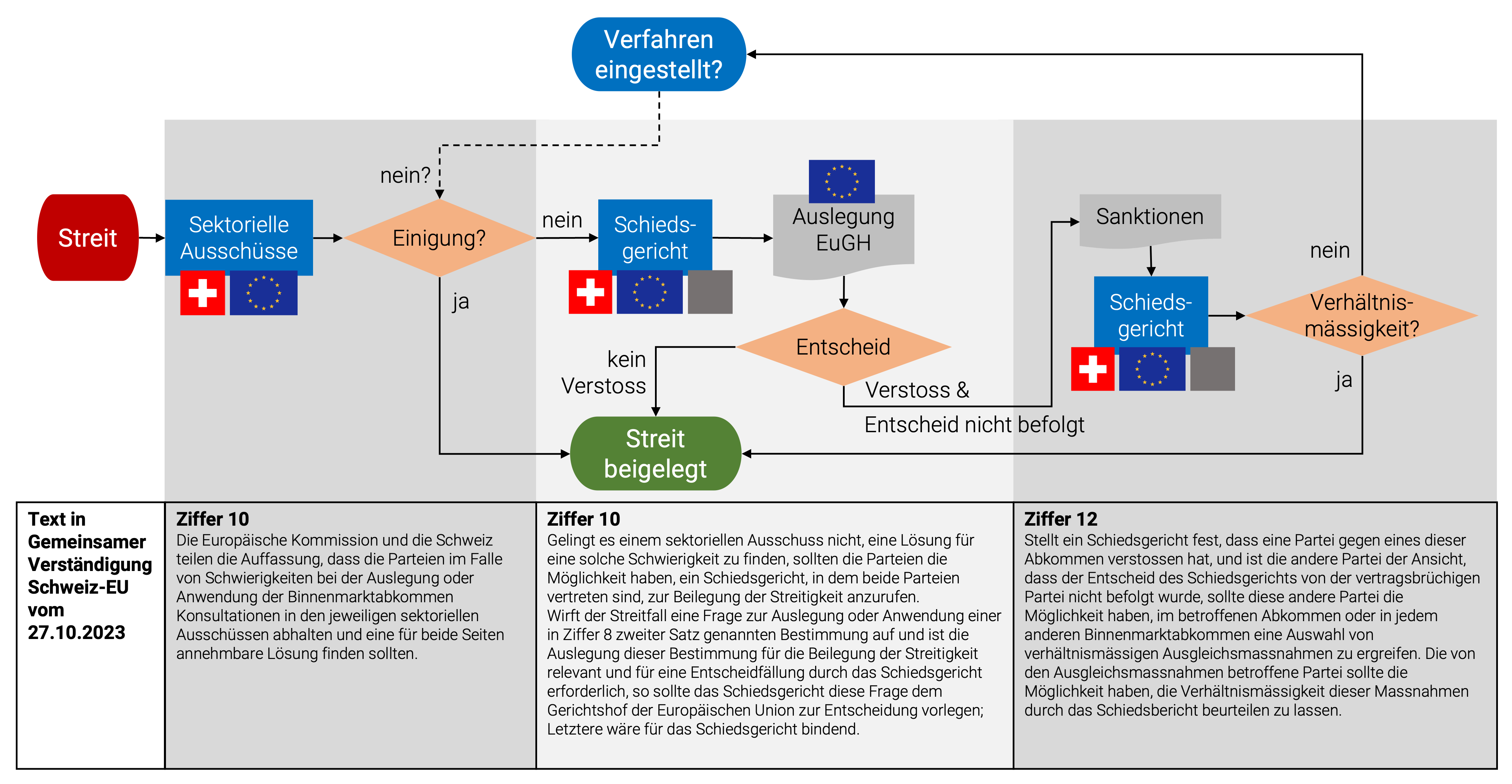

Ein weiteres Problem der Verhandlungen ist die starke Stellung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) beim vorgesehenen Streitschlichtungsmechanismus. Die Auslegung des EU-Rechtes soll immer noch abschliessend und verbindlich vom höchsten Gericht der EU vorgenommen werden. Das vorgesehene Schiedsgericht verkommt zum Feigenblatt.

Die Übernahme von EU-Recht darf nur mit Respekt vor der Schweizer Demokratie erfolgen. Zudem ist eine verstärkte Einwanderung in die Sozialwerke durch die Übernahme der Unionsbürger-Richtlinie (UBRL) abzulehnen. Bisher zeichnen sich zudem bei der Personenfreizügigkeit (PFZ) keine dämpfenden Massnahmen bezüglich Einwanderung ab.

Mechanismus der Streitbeilegung zwischen der Schweiz und der EU bei Abkommen mit EU-Recht

EU-Verhandlungspaket – ohne Stromabkommen kein Mehrwert

Die Verhandlungen mit der EU bringen nach den Aussagen im «Common Understanding» keinen Mehrwert. Ein neues Stromabkommen bringt nichts, solange der Strommarkt nicht komplett geöffnet ist, was eine Voraussetzung des Abkommens darstellt. Die dringend notwendige Marktöffnung wird vor allem durch die Gewerkschaften blockiert. Der Bundesrat will das Stromabkommen vom EU-Verhandlungspaket sogar abtrennen, was ein grosser Fehler ist. Ohne Stromabkommen gibt es im ganzen Paket keinen einzigen Vorteil mehr.

Selbst die künftige Aktualisierung der MRA-Kapitel, die Teilnahme bei Horizon Europe und den Nachfolgeprogrammen sowie die Wiederherstellung der Börsen-Äquivalenz sind nicht garantiert. Das Abkommen bietet keinen sichtbaren Mehrwert.

Keine Opferung des liberalen Schweizer Arbeitsmarktes beim Lohnschutz

Beim Thema Lohnschutz steht die Schweiz ebenfalls vor Herausforderungen. Für ein neues Abkommen darf der liberale Schweizer Arbeitsmarkt nicht geopfert werden. Politisch motivierte Ausdehnungen von Gesamtarbeitsverträgen (GAV) und die flächendeckende Einführung von Mindestlöhnen sind inakzeptabel und eine Fantasie der Gewerkschaften. Eine Reduktion der 8 Tage für die Voranmeldefrist entsandter Mitarbeiter aus dem EU-Raum auf 4 Tage mit elektronischer Erfassung, wäre hingegen praktikabel. Die Einführung einer ISAB-Kontrollkarte für die Mitarbeitenden kann als paritätisches Instrument gegen Verstösse beim Lohnschutz z.B. auf dem Bau dienen.

Abstimmung über EU-Verhandlungspaket mit obligatorischem Referendum?

Die zentrale Frage bleibt: Wo ist der echte Mehrwert dieses Abkommens aus heutiger Sicht und welchen Preis sind wir bereit dafür zu bezahlen? Das Ergebnis der Verhandlungen muss verglichen mit «Common Understanding» signifikante Verbesserungen bringen, sonst ist das Abkommen abzulehnen und hat ohnehin keine Chance vor der Stimmbevölkerung.

Apropos Volksabstimmung über das Verhandlungsergebnis: Gemäss Bundesverfassung (Artikel 140) ist es grundsätzlich nicht notwendig dieses Vertragspaket einem obligatorischen Referendum zu unterstellen. Die Möglichkeit des fakultativen Referendums genügt rein rechtlich gesehen. Angesichts des voreiligen Entscheides des Bundesrats vom 30. April 2025, die Verträge nur dem fakultativen Referendum zu unterstellen und den teils heftigen Reaktionen darauf, wäre es aus politischen Gründen wohl klug, den institutionellen Teil dennoch dem obligatorischen Referendum zu unterstellen.